2良質な「睡眠」をとる(寝る)

(1)良質な睡眠の重要性

厚生労働省は、2001年から睡眠に関する指針を作り、その後改訂を重ねてきており、2024年2月には「健康づくりのための睡眠ガイド2023」を発表しています。国がこうしたガイドを作成するねらいとして、良質な睡眠が、生活習慣病や精神疾患の予防、事故の防止、職場におけるパフォーマンスや生産性の向上につながる、ということが挙げられます。

睡眠とメンタルヘルスに関する研究報告も多数行われています。たとえば、日本で成人を対象とした研究では、睡眠による休養感が低い者ほど、抑うつの度合いが強いことを示唆する結果が出ています。「健康づくりのための睡眠ガイド2023」においても、睡眠の質は「睡眠休養感」と表現されており、睡眠による休養感が重視されています。

(2)どこからが睡眠障害なのか

「咳が出る」、「胃が痛む」などなんらかの自覚症状があっても、自然と気にならなくなることも少なくないと思います。これは、私たちの体に備わっている、“ホメオスタシス”という、体の状態を元に戻す生体機能の働きと考えることができます。

一方で、次第に症状が悪化することもあると思います。症状がはっきりとし、それが継続し、生活に支障が生じるようになると、「病気」として捉え、「気の持ちよう」で対応できるレベルの状態ではないと考えることになります。

睡眠障害も同じように考えることができます。「眠れない」というのが一時的な状態ではなく、明るい・うるさいといった就寝環境の支障がなくても、長期間にわたって睡眠の問題が続き、日中の活動の質の低下や支障がみられる場合に、睡眠障害として捉えることになります。このような状態になっていることに気づいたら、早めに医師に相談することが、少しでも早い回復のために大切です。

(3)睡眠薬の適正な使用

「睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン」(2013年10月改訂、厚生労働科学研究班・日本睡眠学会ワーキンググループ作成)では、不眠の訴えがあったからといって、すぐに睡眠薬を出すのではなく、まず治療が必要かどうかを判断するために、不眠症状や日中の機能障害について確認することとされています。そして、治療が必要だと判断した場合であっても、まずは睡眠に関する指導(睡眠衛生指導)をすることが推奨されています。うつ病のリスクを減らすために、投薬も並行して開始することもあるとは思いますが、薬物療法の効果とリスクをしっかり評価した上で薬物療法を行うこととされています。

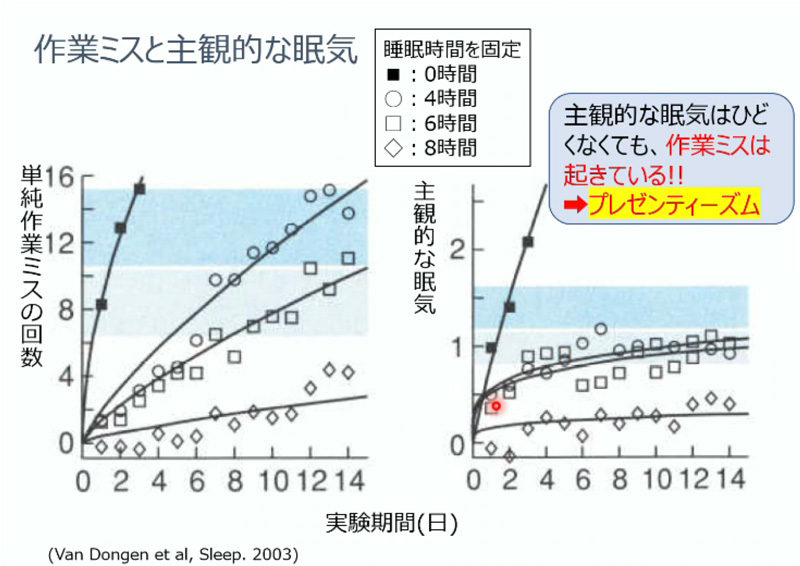

(4)睡眠障害でなくても“プレゼンティーズム”の問題は生じる

睡眠障害にいたっていなくても、短時間睡眠によって“プレゼンティーズム”の問題は生じます。

睡眠障害にいたっていなくても、短時間睡眠によって“プレゼンティーズム”の問題は生じます。

Van Dongenらが2003年に発表した実験結果によると、睡眠時間が0時間、4時間、6時間、8時間のグループに無作為に分けて14日間実験を行ったところ、睡眠時間が短いほど単純作業のミスが増えるという結果でした。一方で、主観的な眠気は、睡眠時間が0時間のグループ以外ではそれほど大きな差が見られませんでした。

自分では「眠くないから大丈夫」と思っていたとしても、作業ミスは生じる、“プレゼンティーズム”の問題は生じるのです。

(5)「睡眠5原則」から自分の睡眠を振り返る

厚生労働省の研究班による「成人のためのGood Sleepガイド―健康づくりのための睡眠ガイド2023―」では、睡眠時間と睡眠休養感を確保して健康寿命を延ばすポイントが示されています。自分の睡眠を振り返る参考にしてみてください。

毎日をすこやかに過ごすための「睡眠5原則-成人版-」

- 適度な長さで休養感のある睡眠を

6時間以上を目安に十分な睡眠時間を確保 - 光・温度・音に配慮した、良い睡眠のための環境づくりを心がけて

- 適度な運動、しっかり朝食、寝る前のリラックスで眠りと目覚めのメリハリを

- 嗜好品とのつきあい方に気をつけて

カフェイン、お酒、たばこは控えめに - 眠れない、眠りに不安を覚えたら専門家に相談を