1「食事」を楽しむ(食う)

(1)美味しい食事と“連合の原理”でメンタルケアをする

“ランチョン・テクニック”という言葉をご存知でしょうか。美味しい食事を共有することがポジティブな感情を招き、その感情が建設的な意見や情報に結び付けられることを言い、各国首脳が集まるサミットなどでも使われている手法です。これは、“連合の原理”を使っています。

“連合の原理”とは、元々は関係のない2つのものが関連づいているように錯覚する現象のことを言います。

この“連合の原理”を自分のメンタルヘルスケアに活用することができます。たとえば、美味しい食事を、内装や景色がきれいな場所で、楽しい相手と一緒に摂る、というように、良いことを重ねていくと、食事がより美味しく感じられたり、いつもよりリフレッシュできたりと、メンタルヘルスにより良い影響を与えることができます。

(2)脳は食事や栄養に支えられている

脳も心臓や胃などと同じように臓器の一つですので、当然、生まれた時は小さく、成長と共に大きくなっていきます。この成長を支えるのが日々の食事であり栄養です。このことから、摂取する食事や栄養次第で脳の機能を高められる可能性があると考えられるようになってきています。また、精神疾患の予防や治療への活用の可能性も広がってきています。こうした視点は“精神栄養学”と言われています。

医師による処方薬とは異なり、食事の工夫は誰でも実践できるので、自分で自分をケアできる貴重な手段の一つだと考えられます。

(3)魚を食べて心も健康に

魚はお好きでしょうか。近年、魚の価格は高騰しており手に入りにくいこともありますが、それでも日本は海産物に恵まれています。夏にはいわし、秋にはさんま、冬にはさばなど、四季折々のおいしい魚が店頭に並びます。さんまの塩焼きやさばの味噌煮などの和食はもちろん、いわしのチーズ焼きのように洋風にアレンジすることも楽しめます。

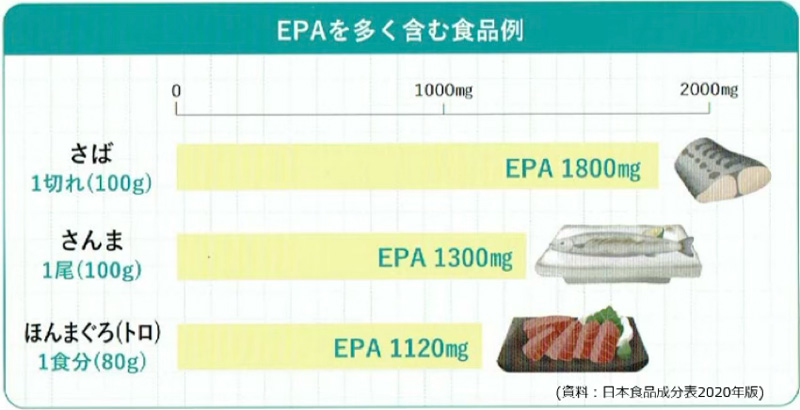

こうした魚介類や海藻には、EPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)が多く含まれていることはよく知られていますが、近年、これらがうつ病の悪化を防ぐ可能性があると言われ、研究が進められています。

「国際栄養精神医学会ガイドライン」では、うつ病患者の方に推奨されるEPAの摂取量は、1日に1000~2000mgとされています。さば1切れでEPA 1800mg、さんま1尾でEPA 1300mgが含まれていますので、1日のうち1食を魚にすると、1日に必要なEPAを摂取することができます。EPAは体内ではほとんど作られないため、食事から摂取する必要があり、そうした面からも食事は重要です。

(4)食事を摂るタイミングが体のリズムを作る

食事を摂るタイミングも大切です。同じ栄養素でも、食べるタイミングで効果が変わってくると言われています。こうした視点は“時間栄養学”と言われています。

たとえば、(3)で紹介したEPAについて、夕食時よりも朝食時に摂った方が、体内のEPAの血中濃度が高まりやすいという動物実験の結果があります。ですので、せっかく1日のうち1食を魚にするのであれば、朝食時に摂る方が効果的、と考えられるかもしれません。

また、私たちには体内時計が備わっています。これは、“概日リズム”や“サーカディアンリズム”と呼ばれています。概日リズムのうち、自分が持っている自然な体内リズムでは1日は24.5時間ほどと認識され、それを、毎日朝の光や食事でリセットし、24時間に合わせていると言われています。朝起きて光を浴びて視覚を刺激し、食事を摂って全身の臓器を刺激する、これを継続することで、心の健康にとっても大切な睡眠のリズムを作っていくことができるのです。

(5)食事はバランスと調和が大事

栄養素はたくさんありますが、たった一つの成分だけで心身の状態が大きく改善することは、学問的にありえません。大切なのは、バランスと調和です。「すべて治癒する!」、「即効で治る!」といったきらびやかな情報に惑わされずに、自分に必要な栄養素をバランスよく摂っていきましょう。